丰岭观点2021年7月:长期主义与安全边际

时间:2021-07-01 来源:丰岭资本 阅读量:1164

长期主义

这几年,市场流行长期主义。把眼光放长远一点,看起来怎么都没有错。复利是世界第八大奇迹,持续多年的稳定增长,会带来巨大的财富增值。然而怎么才叫长期呢?1年、10年还是20年?其实每一个投资者,天生都喜欢成长,但不同的人愿意付出的代价(估值)不一样。估值只是一个简单的算术题,这本身没有什么玄妙。分歧的核心,不在于某一年PE的高低,而是大家对公司盈利增长的速度及持续性,持有不一样的看法。

当我们觉得某一家公司估值太贵的时候,另外的投资者会说估值其实很有吸引力,潜在的意思就是说我们目光不够长远:虽然根据近几年的业绩计算,估值的确有点贵,但是经过持续快速的业绩增长之后,公司的估值就很有吸引力了。

历史上有很多这样的例子,很多科技型公司或者创新药公司,例如谷歌、FACEBOOK等等,刚上市的时候看起来估值都特别贵。但是经过多年股价的大幅度上涨之后,现在的估值却比当年上市的时候要低很多,估值看起来也更容易让人能够接受。这背后的核心,还是业绩有了更大幅度的上涨。

当然,被市场广为传颂的都是光鲜的成功案例。背后的累累白骨,已经被大家选择性忽略了。很多不太成功的公司,现在提起来大家可能连名字都不知道了。说几个大家知道的,比如雅虎、新浪、搜狐等等,互联网早期最风光的那些公司,早已经城头变幻大王旗了。我们刚入行时,有一本非常著名商业书籍《基业长青》,作者在各行业精挑细选出18家认为会基业长青的公司。前不久有人做了个事后检验:有8家确认基业长青,有2家不确定,有8家确认并没有基业长青。有兴趣的朋友可以自行网上搜寻那篇文章:《基业长青》中的那些公司基业长青了吗?

大家列举长期主义好处的时候,往往只讲成功的,不提那些失败的案例。统计学上,这叫幸存者偏差。但在现实中,大部分可能都没有好的运气。所以在坚持长期主义的同时,如果忘记了安全边际,那已经是给未来埋下了危险的种子。

安全边际

价值投资的两大核心,一个是前面说的复利,另外一个就是安全边际。理论上来讲,如果某家公司的ROIC高于WACC,哪怕只高一点点,只要持续的时间足够长,公司的价值就可以是无穷大,但现实中这样的公司还从来没有出现过。市场空间大一些,护城河宽一些,增长可以持续的时间可能会更长一些,概率上略大一些,但也不会无穷无尽。在现实中,无论多么伟大的公司,最终都是有边界的,天空总有个尽头。

强调安全边际,就是说我们要买得便宜,不能为了潜在可能的复利增长,付出了过高的代价(估值)。这在某种程度上,和大家强调的长期主义,是矛盾的。或者换个说法,安全边际是对所谓长期主义的中和,让我们不要走极端。

事实上,当我们预测未来的时候,很有可能会出现这样那样的失误或者意外。为了降低这些失误的风险,我们需要给自己留在足够的安全边际。这里我们可以再列举一个简单的例子来说明一下。

2002年,国泰君安研究所出了一本书叫《未来蓝筹》,各精英分析员从长期的角度,挑选出未来10-20年最看好的公司。和基业长青中的公司不一样的是,这里面都是中国公司,大家起码都认识。下面的表格统计了这些公司的表现:

从收益率的角度来看,从02-12年看10年以及从02-20年看18年,这30家公司的等权重收益率都显著超越了沪深300,说明当时的眼光还是很不错的。但是如果细看的话,从02-12年这10年间,这30家公司中只有15家股价跑赢了沪深300,胜率是50%;从02-20年,只有10家公司跑赢了沪深300,胜率只有1/3。

如果撇开历史收益,站在今天的角度,这30家公司还有多少会被认为是明日之星呢?也许当时的选择具有时代的局限性。新财富从2003年开始评选最佳分析师,前面几届评选,国泰君安分析师长期霸榜各行业第一名,做出这份预测的分析员应该是代表了当时市场的领先水平。所以我们10年后看今天的市场选择,会不会也有时代局限性呢?如果最精英的分析员预测未来也会有局限性,我们是不是应该敬畏一下经济和市场,适当强调一下安全边际?对“终极”预测,适当的打一个折扣?

长期主义与安全边际的平衡

投资一方面要看得长远,另外一方面又要注重安全边际,这是一种平衡。但市场却往往喜欢走极端,总是在看得特别长远和特别注重安全之间来回摆动。

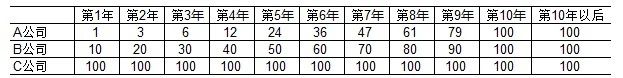

假设有以下三种盈利增长模式的公司(我们简化一下,假设盈利和自由现金流是相等的),在目前资本市场的实际定价中,市值排序可能是A>B>C,因为大家更喜欢有增长的公司,增长越快越喜欢。在实际生活中,相信大家可能会有不一样的选择。

喜欢增长并没有错,但这种喜欢,是不是过头了呢?最近的案例是海底捞,这也许仍然是一家好公司。但无论多好的公司,中间也会有波折,过高的期望,最终容易带来失望。

比如说有些行业或者公司,目前渗透率才4-5%,未来还有20倍的市场空间,这看起来的确是一个非常好的行业,当然应该值得更高的估值。但是多高是合适呢?极限情况下,我们假设未来10-20年,行业渗透率从目前的4-5%提高到80-100%。假设行业收入涨20倍,龙头公司最终会有一个相对较高的市场占有率,再按照一个合理的盈利水平预测未来的终极盈利。那个时候这应该是一个成熟行业的龙头公司了,如果我们按照现在已有的相对成熟行业优质公司的估值水平定价,这算是一个合理的目标估值吗?

在当前的市场,很多看起来非常具有成长性的公司,如果按照上述方法来定价,他已经达到甚至是超过10-20年后成熟期应该有的市值水平了。换句话说,他已经把未来10-20年的涨幅提前兑现到当前的股价中去了。这个时候,我们是应该坚持长期主义,还是应该强调安全边际?

也许有人说,这太保守了,因为你没有考虑到公司可能会开展其他新业务和产品线。这的确有可能,但我也还没有把10-20年后的价值折现到现在(10%的折现率计算,10年后的1万亿现值3855亿;20年后1万亿现值不到1500亿);也没有考虑这10-20年行业格局以及经济环境变化对产业的影响。以历史的眼光来看,人们预测未来,总归会有这样或者那样的偏差。

难道不是因为预测可能会有偏差,我们才需要给自己留一些安全边际吗?